Eutanasia e accanimento terapeutico

di Paolo Gallotti

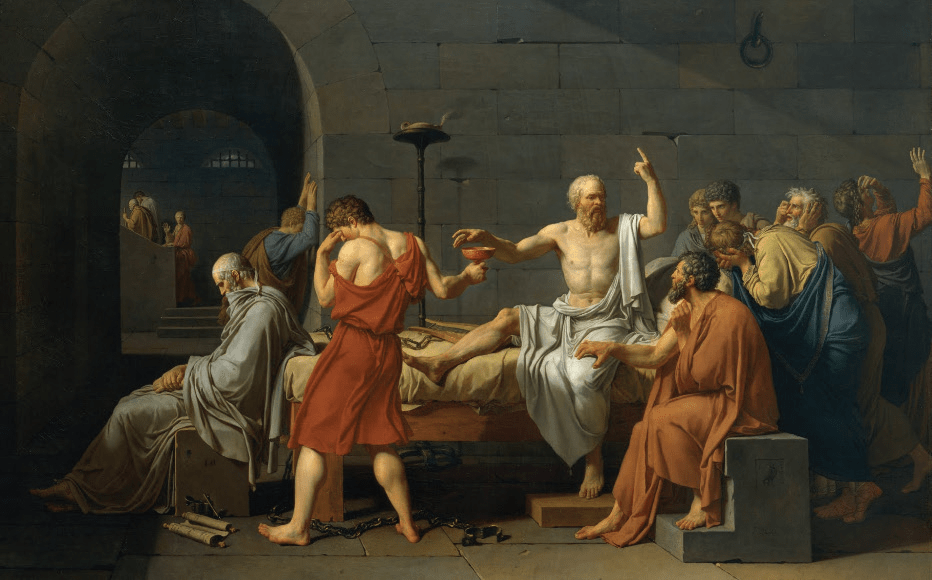

Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestone, ne mai proporrò un tale Consiglio, ugualmente non darò alle donne farmaci per provocare l’aborto.

Ippocrate di Celso

L’eutanasia e l’accanimento terapeutico rappresentano sempre di più un argomento di grande controversia. La buona morte – dal greco ‘eu–tanatos’ (εὖ θάνατος) – ha già insita nella sua etimologia elementi di complessità e drammaticità di fronte all’insondabile mistero della vita, ed è di particolare attualità in un momento storico in cui la cultura materialista ed edonista sembra rifiutare qualsiasi incontro con il mistero della fine. All’eutanasia si oppone un concetto simmetrico e parimenti spinoso, l’accanimento terapeutico, che ugualmente pone degli interrogativi di liceità.

Entrambe le questioni iniziarono ad essere sollevate con frequenza a partire dai primi del Novecento, in un crescendo significativo negli ultimi tre decenni, quando il tema fu riproposto all’attenzione di tutti. Le prime associazioni nacquero nel mondo anglosassone a partire dagli anni ‘30, con l’obiettivo principale di sensibilizzare l’opinione pubblica ed i governi sulla necessità di raggiungere stadi più progrediti nel riconoscimento dei diritti del malato terminale, con la finalità di interrompere la vita del malato grave o del neonato malformato, eliminando così inutili sofferenze. La giustificazione addotta è sostanzialmente rappresentata da due concetti fondamentali: il primo riguarda il principio di autonomia del soggetto e del suo diritto di disporre in maniera assoluta della propria vita, mentre il secondo è dato dal principio dalla persuasione, più o meno esplicitata, circa la insopportabilità e l’inutilità del dolore di cui lo stesso patisce.

L’eutanasia attiva consiste nel causare o accelerare la morte mediante l’intervento diretto del medico tramite l’utilizzo di farmaci letali. La scelta può essere direttamente presa dal paziente o dai

suoi familiari, talvolta avvalendosi di una sorta di ‘testamento biologico’, non ancora del tutto riconosciuto dalla legislazione italiana.

Il suicidio assistito è invece l’atto mediante il quale un malato, per sua precisa volontà, assistito dal medico, si procura una rapida morte. Il medico ha così il compito di prescrivere i farmaci necessari al suicidio e lo consiglia riguardo alle modalità di assunzione. Manca, dunque, l’atto diretto del medico che somministra in vena i farmaci al malato.

Il termine eutanasia passiva indica la morte del malato determinata dalla sospensione del trattamento farmacologico, o dall’astensione del medico dal compiere degli interventi che potrebbero prolungare la vita stessa. Questo processo è strettamente legato al concetto di astensione terapeutica. In tali situazioni i medici ed in particolare gli anestesisti-rianimatori, hanno un ruolo cruciale nella gestione di tali richieste da parte dei pazienti o dei loro congiunti.

I progressi in campo medico hanno reso disponibili nuovi presidi sia strumentali che farmaceutici, aprendo nuovi scenari sul prolungamento dello stato vegetativo di pazienti in gravissime condizioni e modificandone profondamente la naturale evoluzione della fase terminale. In particolare, la rianimazione ha conseguito risultati tali da indurre una ridefinizione dello stesso concetto di morte dando talvolta nuove speranze per il recupero di molti pazienti in condizioni critiche. Ciò è possibile per la disponibilità di nuovi farmaci quali gli inotropi, gli oppioidi ed i sedativi, per i ventilatori meccanici ad elevata tecnologia, e per le nuove tecniche di nutrizione artificiale, di tracheostomie e di filtrazione renale. Al contempo il medico deve comunque attenersi all’ordinamento giuridico vigente e che, chiaramente, enuncia: «il sanitario non è mai legittimato, quali siano le gravità della diagnosi e della prognosi, ad astenersi dal trattamento ed a maggior ragione ad attivarsi per accelerare l’evento mortale».

La pratica della eutanasia è dunque un comportamento delittuoso, sanzionato dal Codice Penale, da cui dunque il significato dell’eutanasia che esprime una condotta attiva od omissiva diretta a privare la vita di un essere umano. In relazione all’attuazione di tale condotta si può dunque realizzare una delle tre ipotesi previste dal nostro codice: art. 575 del Cod. Pen.: Omicidio Volontario; art. 579 del Cod. Pen.: Omicidio del consenziente; art. 580 del Cod. Pen: Istigazione od aiuto al suicidio. Diversamente, il rifiuto del paziente all’utilizzo di mezzi terapeutici straordinari e sproporzionati rispetto alle proprie condizioni di salute, non equivale né al suicidio né all’eutanasia, ma rappresenta il diniego all’accanimento terapeutico.

L’accanimento terapeutico può essere definito in questo modo, tramite un documento del Comitato Nazionale per la Bioetica dove si legge: «Trattamento di documentata inefficacia in relazione all’obiettivo, a cui si aggiunga la presenza di un rischio elevato e/o una particolare gravosità per il paziente con un’ulteriore sofferenza, in cui l’eccezionalità dei mezzi adoperati risulti chiaramente sproporzionata agli obiettivi della condizione specifica».

Ecco che il medico deve, anche conflittualmente, districarsi in tale contesto etico-giuridico, laddove sia in presenza di pazienti terminali od affetti da patologie irreversibili. In particolare, il rianimatore può trovarsi, da solo, nell’imminenza decisionale se sia ancora possibile, per un paziente agonico, un trattamento potenzialmente efficace. Un’adeguata anamnesi ed un accurato esame clinico sono spesso sufficienti a fornire la maggior parte delle indicazioni necessarie per dare una risposta a tali quesiti. Se vi sono difficoltà d’inquadramento delle condizioni complessive del malato, l’urgenza impone l’avvio di un trattamento aggressivo ed invasivo con presidi farmacologici e strumentali, quali farmaci cardioattivi e supporti respiratori. Tra questi strumenti ci si può avvalere oggi della ventilazione non invasiva (NIV) che appare come un ausilio maggiormente proporzionato rispetto alla ventilazione tramite intubazione orotracheale nei malati in fin di vita. Per questo i farmaci e la NIV, laddove ne ricorrano le indicazioni cliniche, costituiscono un’accettabile strategia per offrire ai medici un margine di tempo utile per l’inquadramento del caso. Se successivamente dagli esami clinico-strumentali si consolida il ragionevole convincimento che le cure invasive siano inappropriate, allora il comfort del malato diviene il primo obiettivo. Se si è giunti a tali conclusioni è raccomandabile sospendere ogni monitoraggio non indispensabile, ridurre al massimo l’inquinamento acustico dell’ambiente, non richiedere ulteriori indagini, ridurre progressivamente l’apporto farmacologico ad eccezione delle terapie palliative, somministrare oppioidi in caso di dolore e sedativi o neurolettici in caso di agitazione e confusione mentale. Nel malato non intubato ha senso continuare la somministrazione di ossigeno solo al fine di ridurre la fatica respiratoria e rimuovere ogni presidio ormai ritenuto inefficace e di disagio per il paziente, favorendo al contempo l’accesso ed il contatto fisico con le persone care. In questi momenti diviene di fondamentale importanza il chiarimento con i familiari riguardo la somministrazione di oppioidi e di sedativi, che costituiscono un atto terapeutico appropriato per il controllo del dolore, della dispnea e dell’agitazione nonché un atto eticamente e deontologicamente dovuto anche se le proprietà farmacologiche di tali farmaci possono in qualche modo precipitare la situazione sino all’exitus. La sedazione al termine della vita o sedazione palliativa è una procedura comune nella cura delle fasi terminali dei pazienti. L’abolizione della coscienza ha infatti lo scopo di preservare il paziente dall’intensa sofferenza provocata dalla dispnea o da fenomeni di emorragie massive. I farmaci sedativi più comunemente usati sono il midazolam, il lorazepam , l’aloperidolo ed il propofol. Gli analgesici più efficaci sono la morfina ed il fentanyl, che per la sua spiccata selettività recettoriale offre dei vantaggi rispetto alla morfina, e poiché l’obiettivo è di raggiungere il controllo del dolore e della sofferenza, non esiste un dosaggio massimale. Questo è l’approccio usuale di gran parte dei rianimatori, quando viene loro demandata la difficile responsabilità di riaffermare, in un contesto socio-culturale che spesso tende a negarla, la realtà della morte come esperienza ineluttabile ed integrante della vita stessa.

A ciò valga riflettere sulle parole di Giovanni Paolo II pronunciate nell’Enciclica Evangelicum Vitae. Egli afferma che, nel momento in cui l’immediatezza della morte appare imminente, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, poiché vi è una grande differenza etica tra procurare la morte e permettere la morte: il primo atteggiamento rifiuta e nega la vita, mentre il secondo accetta il naturale compimento di essa.

Il problema più importante, quello della morte, è trattato sempre e solo da incompetenti.

Non conosciamo il parere di nessun esperto.

Francesco Burdin, Un milione di giorni, 2001